初代シビック(SB型)と、その象徴であるCVCCエンジンは「小さくて安い大衆車」という枠をこえて、1970年代の環境規制とオイルショックという二つの壁を正面から突破した存在です。

とはいえ今、このクルマを本気で買おうとしている人が気にしているのはロマンだけではありません。

錆はどこが弱い?

部品はまだ出る?

維持費や車検は?

CVCCって本当に面倒なの?――

この記事では、ホンダ公式資料や当時カタログといった一次情報をもとに、初代シビックの成り立ち・本質・価値を順番に整理していきます。

将来的なレストアや長期保管を考えている人が「買う/買わない」を判断できるところまで深掘りします。

Contents

初代シビック(SB型)とは?【シンプルかつ革新的なグローバルカー】

メーカー/開発背景(時代要請・規制・市場動向)

1970年代初頭の日本は、すでに「自家用車は一家に一台」という段階へ進みつつありました。

1960年代後半に急拡大したマイカーブームのあと、ユーザーは「安いだけの軽」ではなく、ちゃんと4人〜5人が乗れて日常の足になる小型車を求めるようになります。

これは国内だけの話ではありません。

アメリカやヨーロッパでも都市部の駐車事情や燃費意識の高まりから、コンパクトカーの需要が一気に膨らんでいました。

同じタイミングで押し寄せたのが、環境規制と燃料コストの上昇圧力です。

アメリカでは大気汚染が深刻化し、1970年の大気浄化法改正、いわゆるマスキー法によって排出ガス(CO/HC/NOx)を極端に低減することが義務付けられました。

これは「従来のエンジンでは達成不可能」とまで言われたレベルの厳しさでした。

さらに1973年の第一次オイルショックではガソリン価格が急騰し、北米市場でも「燃費のいい小さな車」が一気に支持されるようになります。

つまりホンダは、環境規制と燃費要求という二つの巨大な課題に同時に答える車をつくる必要があったわけです。

そこで投入されたのが、1972年にデビューした初代シビック(SB型系)です。

ホンダはそれまでSシリーズなどスポーツイメージの強い小型車や軽自動車が中心でしたが、シビックは明確に「日常の道具」として企画されました。

扱いやすいサイズ、普段使いでの燃費、実用的な居住スペース、そしてアメリカの規制をクリアできるパワーユニット。

シンプルに聞こえますが、当時のホンダにとってはこれが“世界戦略車”という新しい挑戦でした。

この背景が重要なのは、初代シビックが「日本で売るための国産コンパクト」ではなく、最初から「世界で通用する実用車」として開発されたことにあります。

国内だけで完結したクルマではなかった、という位置付けが後の評価と希少価値にも直結します。

基本プロフィール(年式レンジ・主要ボディ・生産国/地域)

初代シビックは概ね1972年〜1979年にかけて展開されたモデル(SB1/SB2系など)で、当時ホンダが提示したボディ形式は複数ありました。

代表的なのは以下のような構成です。

- 2ドアセダン

- 3ドアハッチバック(いわゆる“シビックらしい”定番スタイル)

- 商用寄りのステーションワゴン/バン仕様(シビックバン系)

いずれも駆動方式はFF(前輪駆動)が基本で、これはフロアにプロペラシャフトを通さずに済むため、コンパクトな車体サイズでも室内・荷室を効率的に確保できるというメリットがありました。

日常道具としての「使いやすさ」をFFレイアウトで実現していたわけです。

この「小さなボディに最大限の実用性を詰め込む」という設計思想は、その後の世界のハッチバック車(VWゴルフなども含む実用コンパクト)にも強く影響したと評価されています。

北米向けを含む輸出生産も早い段階から行われ、シビックはホンダにとって本格的なグローバル量販モデルとしての役割を担いました。

つまり、日本発で世界市場を意識した“実用品”という立ち位置そのものが、初代シビックの価値そのものでもあります。

主要スペック(当時カタログ等で示された代表的な内容)

以下は初代シビック初期世代〜CVCC導入期にかけて公表された代表的な仕様範囲です(数値は当時のホンダ公式カタログや公称値ベースで知られている範囲。年次・市場・グレードで差があります。不明な個所は不明とします)。

| 項目 | 内容(代表的公称値) |

|---|---|

| 型式 | SB1 / SB2系(1972年〜1979年) |

| エンジン形式 | 水冷直列4気筒SOHC |

| 排気量 | 約1,169ccクラス(標準ユニット) / 約1,488ccクラス(CVCC系) |

| 燃焼方式 | 通常燃焼 / CVCC燃焼(副燃焼室付き希薄燃焼) |

| 最高出力 | おおむね50〜80PS前後(グレード差あり) |

| トランスミッション | 4速MT / 5速MT / 2速AT(ホンダマチック系) |

| 駆動方式 | FF(前輪駆動) |

| 乗車定員 | 5名 |

| 参考車重帯 | 約680〜750kg程度 |

このように、現代基準で見ると非常に軽量なボディと、シンプルなSOHCエンジンの組み合わせです。

軽い車重とFFによるスペース効率、それに対して必要十分な出力というバランスが、当時「小さいのにちゃんと使える」という評価につながりました。

なお、上記の数値は年式・仕向け地(日本仕様/北米仕様など)・グレードで変動があるため、現車確認時は登録年や刻印、当時の整備記録で細かく照合する必要があります。

このH2の要点まとめ

- 初代シビックは1972年デビューのFFコンパクトで、最初から世界市場を狙った実用車として企画された。

- 1970年代の公害規制(マスキー法)とオイルショックという時代背景が、燃費と低公害性を強く求めた。

- 軽いボディ+FFレイアウトで「小さいけれど家族で使える」実用品として評価された。

こうやって振り返ると、初代シビックって“安い入門車”じゃなくて、最初からグローバルスタンダードを狙いにいったホンダの宣言なんですよね。

この時代のホンダらしさがギュッと詰まってて、やっぱり今見てもかっこいいですよね!

CVCCエンジンとは?【世界初の低公害エンジン技術】

開発の経緯と技術的背景

CVCCエンジンの誕生は、1970年代初頭に自動車業界全体を揺るがせた「マスキー法(米国大気浄化法改正)」に端を発します。

この法規制は、排出ガス中の一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)を、従来の1/10以下に抑えることを求めたものでした。

当時の常識では、「触媒コンバーター以外に達成手段はない」とされており、アメリカの自動車メーカーですら達成困難とされていたほどの厳しさでした。

そんな中、ホンダは「燃焼そのものを改良して浄化する」という真逆の発想を打ち出します。

化学反応による“後処理”ではなく、“燃やし方そのもの”で解決するというアプローチです。

これが Compound Vortex Controlled Combustion(CVCC)=複合渦流調整燃焼 の基本思想でした。

CVCCの構造と燃焼原理

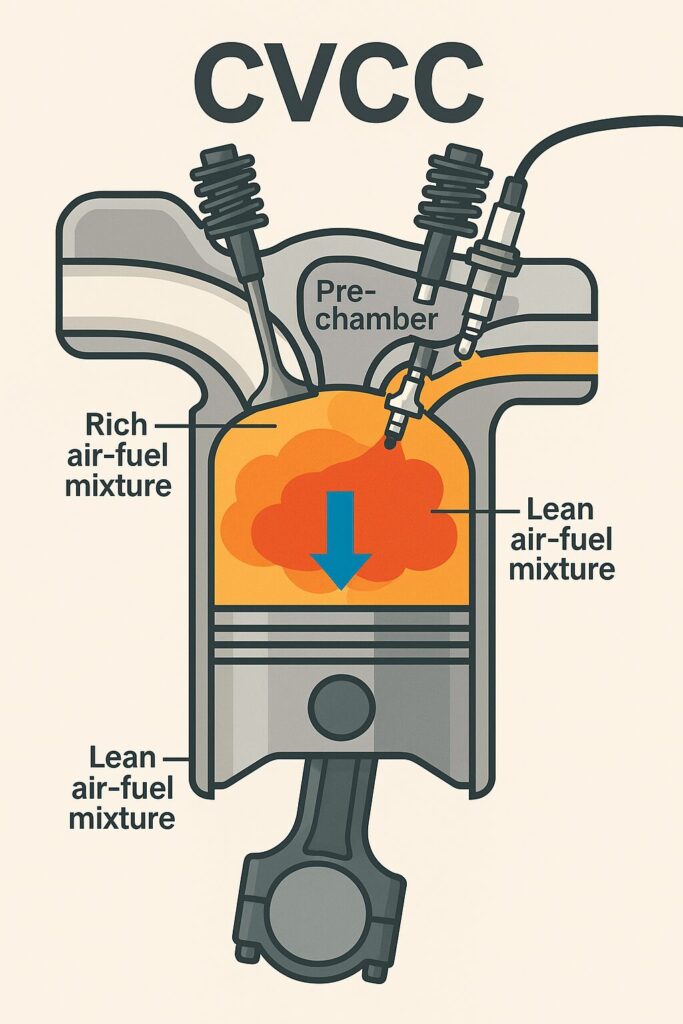

CVCCエンジンの最大の特徴は、燃焼室を「主室」と「副室」の2つに分けた点にあります。

- 副室:燃料が濃い(リッチ)混合気を送り込み、点火プラグで着火

- 主室:燃料が薄い(リーン)混合気を保持。副室からの火炎が伝播して燃焼する

この二段階燃焼により、燃料の完全燃焼が促進され、NOxやHCなどの有害成分を大幅に減らすことが可能になりました。

しかも、三元触媒に頼らずにマスキー法をクリア したというのは、当時の技術史上まさに衝撃的な成果です。

CVCCエンジンの登場と諸元

1975年、ホンダはこのCVCC技術を実用化し、シビックに搭載しました。

エンジン型式はED型(1.5Lクラス)。当時の代表的な仕様は次の通りです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| エンジン型式 | ED型(CVCC方式) |

| 排気量 | 約1,488cc |

| 燃焼方式 | 副燃焼室付き希薄燃焼 |

| バルブ構成 | 吸気2・排気2+副室側点火プラグ |

| 最高出力 | 約70PS前後 |

| 燃費 | 約14〜18km/L(当時公称) |

| トランスミッション | 5速MT / 2速AT(ホンダマチック) |

| 主な輸出市場 | アメリカ、カナダ |

アメリカ仕様ではEGR(排気再循環装置)やエアポンプなどが追加されましたが、依然として触媒レスで排出ガス規制を突破。

これが「世界初の低公害車(Clean Air Car)」として認められ、ホンダが世界市場で一気に名を上げるきっかけとなりました。

技術者たちの挑戦と哲学

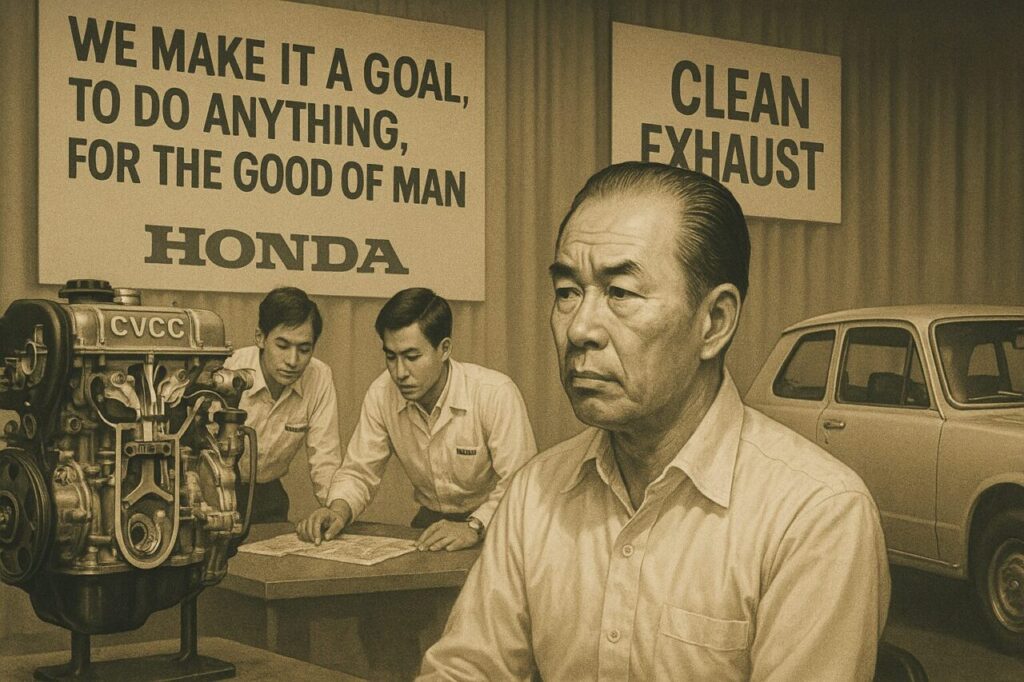

CVCC開発を率いたのは、当時のホンダ技術研究所長・河本喜八郎氏を中心とするエンジニアチーム。

「他社の技術に頼らず、日本の頭脳で答えを出す」という創業者・本田宗一郎の信念のもと、わずか2年で実用化を実現しました。

完成後、米国EPA(環境保護庁)による実地試験でも、CVCCシビックは他社のどの車よりも優秀な排ガス数値を記録。

これにより、ホンダは世界で初めて「マスキー法合格」の称号を手にします。

「環境を守ることは、技術者としての責任だ」

―本田宗一郎(当時の開発会議より)

この理念は、その後のホンダ・テクノロジー全体に深く根付くことになります。

要点まとめ

- CVCCは「触媒なしで排ガス規制を突破」した世界初の低公害技術。

- 副室と主室の二段階燃焼により、完全燃焼と希薄燃焼を両立。

- 開発は日本独自の発想で、1975年にシビックに実装。

- ホンダの「燃焼で環境を守る」という哲学の原点となった。

CVCCの構造図を見返すと、まさに“理系の芸術”という感じがします。

燃やし方を工夫して環境を救おうなんて、ホンダらしい発想ですよね。

こういう挑戦的な時代の技術、何度読んでもワクワクします。

CVCCエンジン搭載シビックの登場【世界市場での衝撃デビュー】

1975年、CVCCシビック誕生の瞬間

1975年、ホンダはついにCVCCエンジンを搭載したシビックを正式発表しました。

それは単なるマイナーチェンジではなく、ホンダというメーカーの存在価値を世界に示す“革命的モデルチェンジ”でした。

北米での販売開始は同年。アメリカの環境保護庁(EPA)が実施した公的試験で、ホンダ・シビックCVCCは触媒なしでマスキー法をクリア。

このニュースは自動車業界を震撼させ、当時の米メディアでは「Detroit shaken by Honda(デトロイトを揺るがせたホンダ)」と報じられたほどです。

国内外問わず、ホンダは「環境技術のリーダー」という新たなブランドイメージを確立しました。

各仕様と装備の違い(日本仕様・北米仕様)

当時のCVCCシビックは、主に**日本仕様(SB2)と北米仕様(EG系派生)**で細部が異なっていました。

主要な差異を整理すると次の通りです。

| 項目 | 日本仕様 | 北米仕様 |

|---|---|---|

| エンジン型式 | ED型(CVCC) | ED型+EGR+エアポンプ追加 |

| トランスミッション | 5速MT / 2速AT | 4速MT / 2速AT |

| 圧縮比 | 約8.0:1 | 約7.7:1(無鉛ガソリン対応) |

| 出力 | 約70PS | 約60PS前後 |

| 燃費 | 約16〜18km/L | 約14km/L前後 |

| 排ガス装置 | CVCC単独 | CVCC+補助装置併用 |

| その他 | 一部モデルにホンダマチック設定 | 安全バンパー規格対応 |

この表からも分かるように、北米仕様は安全・排ガス基準の厳格化に合わせて若干デチューンされていましたが、それでも依然として燃費・排ガス両面で他車を圧倒していました。

特に、アメリカのカリフォルニア市場では「環境に優しいクルマ」としてシビックCVCCが圧倒的支持を獲得します。

世界各地での評価と販売実績

発売後、シビックCVCCは瞬く間に世界中で話題となりました。

特に北米市場では、1975〜1976年にかけて燃費性能が評価され、EPA燃費ランキングで1位を記録。

同時期に行われた「カー・オブ・ザ・イヤー」的な賞レースでも高評価を獲得しました。

アメリカでは、以下のような広告コピーが当時掲げられています。

“The car that saves your gas and your air.”(ガソリンも空気も守るクルマ)

“Civic CVCC — The Clean Machine.”

このようなマーケティングも功を奏し、シビックは環境と自由の象徴として、若者や新世代のファミリー層に広く受け入れられました。

日本国内でも、技術革新の象徴としてモータージャーナリズムから高く評価され、「ホンダの復活」を印象づけました。

CVCCエンジンの課題と整備上の注意点

革新的なCVCCですが、構造が複雑だったため、当時の整備現場では「扱いが難しい」と言われていました。

とくに副燃焼室側のプラグが奥まった位置にあるため、カーボン堆積による失火や始動性不良が問題になることもありました。

このため、ホンダは定期的な点火系メンテナンスを推奨しており、サービスマニュアルでも「副室プラグの清掃頻度」を明示していました。

現在、CVCC搭載車を維持する際のポイントは次の3つです。

- 副室プラグ(専用タイプ)の入手と管理

- キャブレターの同調・点火時期の確認

- 当時の純正マニュアルによる整備手順の再確認

このように、日常メンテナンスの手間は確かに増えますが、それを理解した上で手をかけると、CVCC特有の滑らかで静かな燃焼音を味わうことができます。

要点まとめ

- 1975年にCVCCエンジンを搭載したシビックが登場し、触媒なしでマスキー法を突破。

- 北米で「Clean Machine」として大ヒット。EPA燃費ランキングでも1位を記録。

- 整備は複雑だが、構造理解と手入れ次第で長期維持が可能。

CVCCシビックがアメリカを走っていた時代の広告、今見てもセンスありますよね!

「空気を守るクルマ」って、今なら当たり前だけど、当時は本当に未来的な響きでした。

ライバル車との比較【カローラ・サニー・欧州車との明暗】

当時の国内市場でのライバル関係

1970年代半ば、日本のコンパクトカー市場は熾烈を極めていました。

ホンダ・シビックの前に立ちはだかったのは、トヨタ・カローラと日産・サニーという国民的大衆車。

両車とも販売網の広さと信頼性で圧倒的なシェアを誇っており、ホンダは“後発メーカー”として挑む立場にありました。

ところが、CVCCエンジンの登場によって状況は一変します。

トヨタや日産が三元触媒+電子制御燃料噴射(EFI)で対応したのに対し、ホンダは燃焼改善による根本的解決という異なる方向を選びました。

これは技術的な派手さだけでなく、「コスト・整備性・市場適応性」においても大きな意味を持ちます。

| 項目 | トヨタ・カローラ(E30系) | 日産・サニー(B210系) | ホンダ・シビックCVCC(SB2系) |

|---|---|---|---|

| 排ガス対策方式 | 三元触媒+EFI | 三元触媒+EGR | CVCC燃焼(副燃焼室) |

| 排気量帯 | 1.2〜1.6L | 1.2〜1.4L | 1.2〜1.5L |

| 最高出力 | 約70〜90PS | 約68〜80PS | 約70PS前後 |

| 燃費 | 約10〜13km/L | 約11〜14km/L | 約16〜18km/L |

| 燃料 | 無鉛ガソリン | 無鉛ガソリン | 有鉛でも可(初期型) |

| コスト構造 | 高価な触媒・電子制御採用 | 同様 | 機械式で構造簡素 |

| 海外市場での反応 | 規制対応は遅れ気味 | 北米では競争力低下 | 北米で高評価・大ヒット |

結果として、**「小さくて安いのに、燃費が良くてクリーン」**というシビックの立ち位置が際立ち、販売面でも大きな差を生み出しました。

とくに北米市場では、トヨタや日産が排ガス対応の遅れで販売台数を落とすなか、ホンダだけが伸びるという逆転現象が起こります。

欧州コンパクトカーとの比較

同時期のヨーロッパでは、フォルクスワーゲン・ゴルフ(初代)やフィアット127、ルノー5といったハッチバック群が台頭していました。

これらはデザイン性や走行安定性で高評価を得ていましたが、環境性能の面ではまだ過渡期にありました。

三元触媒の普及も進んでおらず、燃料噴射制御も限定的。

そのため、CVCCのように機械的構造だけで環境基準をクリアしたホンダのアプローチは、ヨーロッパでも“エンジニア的驚き”として注目されます。

特に英国誌『CAR Magazine』では、

“Honda’s small miracle — the engine that cleans as it runs.”

(ホンダの小さな奇跡 ― 走りながら空気を浄化するエンジン)

という見出しで特集を組んでいます。

つまりCVCCは、排ガス規制対応という“義務”を、ホンダ流の技術ショーケースへと昇華させた存在だったのです。

日本国内での販売と評価の変化

日本市場では、当初シビックは「やや高価な小型車」として扱われていました。

しかし、オイルショック後に燃費性能が注目されると、実用性+先進性を備えた新時代の国民車として再評価されます。

また、CVCCによって得られた“クリーンイメージ”は、他社に先駆けて政府・自治体の公用車採用にもつながり、ホンダの社会的信頼性を大きく高めました。

一方、販売後半期(1977〜79年)には、他社も電子制御技術の進化で差を詰めてきます。

しかし、ホンダのCVCCがもたらした「低公害+高効率」というコンセプトは、その後の国産車開発の基準点となり、燃費競争時代の幕開けを告げたといえます。

要点まとめ

- CVCCシビックは、触媒に頼らず排ガスを抑える“構造的解決”で他社と一線を画した。

- トヨタ・日産を燃費で上回り、北米市場では一人勝ち状態に。

- 欧州勢をも驚かせた燃焼技術で、「環境対応車=ホンダ」というブランドを確立。

この頃のホンダって、技術で他社を圧倒してた感じがありますよね。

しかも“奇抜さ”ではなく“実用で勝つ”。

こういう挑戦姿勢、今のクルマ作りにも通じるものがあります。

アメリカ市場での成功と文化的インパクト【“Clean Machine”が変えた価値観】

オイルショックとシビック旋風

1973年の第一次オイルショックは、アメリカの自動車文化を根底から変えました。

それまでアメリカでは「大きくてパワフル」なV8エンジン車が主流でしたが、ガソリン価格の高騰によって消費者の価値観が一変します。

燃費の良い小型車への関心が急上昇し、そこにタイミングよく登場したのがホンダ・シビックCVCCでした。

当時のEPA(アメリカ環境保護庁)が発表した燃費ランキングでは、シビックが堂々の1位。

「給油は週に一度で十分」という広告コピーは、多くの家庭の心を掴みました。

アメリカの自動車雑誌『Car and Driver』は、1975年号でシビックをこう評しています。

“Honda’s CVCC proves that clean air and good mileage can coexist.”

(ホンダのCVCCは、クリーンな空気と高燃費が両立できることを証明した。)

つまりシビックは、単なる経済的な車ではなく、“新しい時代の象徴”として受け入れられたのです。

若者と女性層に支持された理由

ホンダ・シビックが成功した背景には、デザインとライフスタイルの親和性もありました。

当時のアメリカ市場では、コンパクトカー=「安い代用品」というイメージが根強くありましたが、シビックはそれを覆しました。

- 丸みのある小さなボディは“かわいい”と評され、女性層にも人気

- シンプルで直感的な操作系は初心者にも扱いやすい

- 小回りが効き、都市部の狭い駐車スペースでも扱いやすい

- 内装はミニマルながら質感が高く、欧州車的な上品さを持っていた

結果として、シビックは“初めてのマイカー”として、大学生や新社会人にまで広がっていきました。

特にカリフォルニアなどの海沿い地域では、「自由・清潔・エコ」を象徴するカルチャーアイコンとして浸透していきます。

メディアと社会的イメージの形成

1970年代後半になると、シビックCVCCはテレビCMや雑誌広告を通じて、環境と若者文化の両方を結びつける存在になりました。

「Clean Machine(クリーン・マシン)」というキャッチコピーは非常に秀逸で、排ガス対策車という技術的側面に加え、“ライフスタイルとしてのクリーン”を演出しました。

当時のアメリカ広告業界では、シビックを「走る洗練」と呼び、ドジャーブルーの海岸線を走る小さなシルエットが映るCMが象徴的です。

ガソリン高騰の時代に、“環境に優しい車=カッコいい”という価値観を広めた点で、ホンダは文化的にも大きな成功を収めました。

ホンダブランドへの影響

CVCCシビックの成功は、ホンダという企業そのものの立ち位置を一変させました。

それまでは“オートバイメーカーの延長線上”と見られていたホンダが、世界の四輪メーカーと肩を並べる存在へと成長します。

アメリカでの販売網拡充、現地法人の設立、そして1980年代のアコード成功へと続く“ホンダ黄金期”の出発点は、この初代シビックにありました。

ホンダはこの成功を皮切りに、「燃費・環境・走り」を三本柱とするブランド哲学を確立していきます。

要点まとめ

- オイルショック後の北米で、燃費性能が最も注目された時期にCVCCシビックがヒット。

- 「Clean Machine」というコピーが若者文化と融合し、環境=おしゃれの象徴へ。

- この成功がホンダを世界的ブランドへ押し上げる起点となった。

カリフォルニアの海沿いを走る小さなシビック……

当時の写真を見るだけで、時代の空気が伝わりますよね。

クルマが“文化”そのものだった時代、羨ましいです!!

現代における初代シビックの価値【旧車市場での再評価と保存文化】

旧車市場での価格動向と人気傾向

2020年代に入り、初代シビック(特にCVCC仕様)は旧車市場で再び脚光を浴びています。

国内外のオークションでは、状態良好な個体で300万〜500万円、レストアベース車でも100万〜200万円前後という価格帯が一般的になりつつあります。

北米ではさらに評価が高く、オリジナル度の高い個体や走行距離の少ない保存車は**1万ドル〜4万ドル(約150〜600万円)**で落札されるケースも確認されています。

背景には、「純粋なメカニズムを持つ初期FF車への郷愁」や、「ホンダらしさの原点」を求めるファンの増加があります。

特にホンダ愛好家の間では、“最初の世界戦略車”としての歴史的価値が再認識され、再生プロジェクトやイベント展示が各地で増えています。

レストア・維持の難易度と注意点

初代シビックを維持するうえで注意すべきポイントは、車体構造とエンジン特性にあります。

とくにCVCCエンジン搭載車は副室構造のため、燃焼室周りの汚れや点火系の調整に手間がかかります。

一方で、基本設計がシンプルなため、整備書や純正パーツを活用すれば長期維持も十分可能です。

維持時のチェックポイント:

- 錆対策:フロア、サイドシル、ホイールハウス後端部の腐食が定番

- エンジン周り:副室プラグ、キャブレター、点火時期の適正確認

- 内装部品:ダッシュボードやメーターパネルの再生品入手可否

- ブレーキ系統:ホース類の硬化・シールの劣化確認

近年ではホンダ系レストアショップがCVCC専用の再生部品を少量生産しており、クラシックカーイベントでは交換情報も活発に行われています。

技術史的意義とホンダDNAへの継承

CVCCの理念は、単に排ガス対策を達成したという技術的功績に留まりません。

その“燃焼そのものを改良する”という思想は、以後のホンダ技術の礎となりました。

- 1980年代:PGM-FI(電子制御燃料噴射)で燃焼制御を電子化

- 1990年代:VTECで高効率と出力の両立を実現

- 2000年代以降:IMAハイブリッド、e:HEV、そして水素エネルギー車へ発展

つまり、CVCCは単なるエンジンではなく、ホンダの“技術哲学の原点”として位置づけられています。

今日、電動化の波が進む中でも、ホンダの開発陣は「燃焼と環境の両立を諦めなかったCVCC精神」を繰り返し語ります。

文化的遺産としての初代シビック

旧車イベントやモーターショーでも、CVCCシビックの展示は「技術遺産」として扱われるようになりました。

ホンダコレクションホール(栃木県・ツインリンクもてぎ)では、当時の実走行車とエンジンカットモデルが常設展示され、学生や研究者の教材としても活用されています。

また、YouTubeなどの動画媒体を通じて若い世代が初代シビックを知り、「自分で乗ってみたい」と感じるケースも増加中。

旧車が単なる懐古趣味ではなく、“学べるテクノロジー”として再評価されている点も見逃せません。

要点まとめ

- 初代シビックCVCCは、国内外で再評価され、状態良好車は500万円超も。

- 維持には錆・副室プラグ・内装パーツ確保が課題。

- CVCCの精神はVTECやハイブリッド技術へと受け継がれている。

- 現代では「技術遺産」として展示・研究対象にもなっている。

まとめ:初代シビックとCVCCが示した「技術が社会を変える力」

初代シビック(SB型)は、1970年代の公害規制とオイルショックという二重の危機を乗り越え、「小さくても世界を変えられるクルマ」の象徴となりました。

CVCCエンジンは、触媒を使わずに排出ガス規制を突破した世界初の低公害技術として、自動車史に確固たる足跡を残しました。

それは単なる技術革新ではなく、ホンダが掲げた「燃焼そのものを改良して環境を守る」という哲学の結晶。

この考え方は、のちのVTEC、ハイブリッド、そしてEVや水素技術へと確実に受け継がれています。

要点の総まとめ:

- 1972年登場の初代シビックは、ホンダ初の本格グローバルカーであり、FFレイアウトで実用性を極めた。

- CVCCエンジンは、副燃焼室による完全燃焼で触媒不要の排ガス浄化を実現。

- 北米市場で「Clean Machine」として大ヒットし、ホンダを世界的ブランドへ押し上げた。

- 現代では旧車市場でも高値で取引され、技術遺産として再評価が進んでいる。

- CVCCの精神は、今もホンダの開発思想「環境と走りの両立」に息づいている。

何十年経っても、初代シビックの存在感って薄れませんね。

小さなボディの中に詰め込まれた“ホンダの理想”が、今の時代にこそ輝いて見えます。

こういう車こそ、未来に語り継ぐべき名車だと思います!!